Содержание

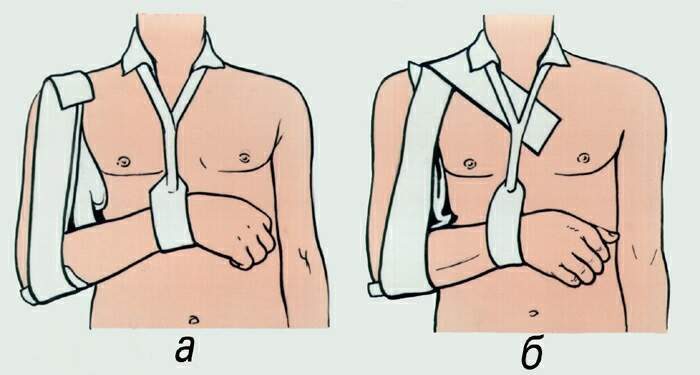

Среди механических повреждений пояса верхней конечности часто встречается вывих ключицы. А в общей структуре травм на их долю приходится 5%. Такая ситуация сопряжена с ограничением функции руки, что создает трудности в трудовой и повседневной жизни, определяя медико-социальную актуальность проблемы.

Общие сведения

Ключица соединяет лопатку с грудиной и является важным элементом плечевого пояса, обеспечивающим его укрепление. Это небольшая трубчатая кость, изогнутая подобно букве S. Она имеет акромиальный (дистальный) и стернальный (проксимальный) конец. Соответственно, формируется два сустава: первый с гребнем лопатки, а второй – с ручкой грудины. Диапазон движений в этих сочленениях довольно ограничен, а их стабильность обеспечивается системой связок:

- Акромиально-ключичной.

- Ключично-клювовидной.

- Грудино-ключичной.

- Реберно-ключичной.

Таким образом, ключица создает твердую опору для верхней конечности, а отодвигая плечевой пояс от грудины, придает руке максимальный объем движений, необходимый для любой деятельности человека.

Причины

Несмотря на достаточно прочные соединения ключицы с лопаткой и грудиной, при чрезмерной и резкой механической нагрузке эти суставы вывихиваются. Причем травма акромиального конца происходит гораздо чаще, в основном наблюдаясь у мужчин молодого и среднего возраста с достаточной физической активностью. Для нее характерны следующие механизмы:

- Удар сверху по акромиальному отростку.

- Падение на приведенную и ротированную внутрь руку.

- Нагрузка по оси отведенного плеча (удар или падение).

Распространенность же вывиха грудино-ключичного сустава в 5–7 раз меньше. Как правило, он развивается после непрямой травмы – при толчках сзади или воздействии силы, сдавливающей плечи снаружи. Независимо от механизма повреждения, смещение суставных поверхностей развивается в том случае, если рвутся удерживающие их связки.

Вывих ключицы происходит в результате прямого или непрямого механического воздействия, провоцирующего разрыв связок.

Классификация

Как указано выше, различают вывихи акромиального и грудинного конца ключицы. Но в диагнозе должны отображаться и другие сведения, связанные с направлением воздействия травмирующей силы, а значит, и характером смещения суставных поверхностей. Вывих акромиального конца ключицы может быть:

- Надакромиальным – смещение вверх.

- Подакромиальным – смещение вниз.

Первый встречается в подавляющем большинстве случаев. Стоит также отметить, что полная дислокация сустава возникает при одновременном разрыве двух связок, а если повреждена только акромиально-ключичная, то развивается подвывих.

Исходя из направления смещения проксимального конца кости, различают следующие виды вывихов:

- Предгрудинный (передний).

- Загрудинный (задний).

При этом подвывих наблюдается в случаях, когда грудино-ключичная связка разорвана полностью, а реберно-ключичная – частично.

Симптомы

Вывих ключицы, как и другие травмы, характеризуются субъективными и объективными признаками, из которых складывается клиническая картина. А выяснение симптомов и постановка правильного диагноза – главная задача врача на догоспитальном этапе. Известно, что вывихи характеризуются рядом неспецифических признаков:

- Болью.

- Припухлостью.

- Деформацией сустава.

- Болезненностью при ощупывании.

Эти симптомы, возникшие после падения или удара, позволяют установить сам факт повреждения. А зная механизм травмы, можно заподозрить вывих ключицы, особенно если выявлена асимметрия ее концов по сравнению со здоровой стороной и четко пальпируется отстоящий суставной конец (акромиальный или грудинный).

Симптомы ключичного вывиха определяются его видом, тяжестью и временем, прошедшим после травмы.

Вывихи акромиального конца

Помимо неспецифических признаков, присущих большинству вывихов, повреждение акромиально-ключичного сочленения имеет некоторые особенности. Во-первых, при визуальном осмотре заметно отклонение дистального конца кости вверх по сравнению со здоровой стороной. Во-вторых, одним из наиболее характерных признаков считают симптом «клавиши»: фиксируя приведенной плечо за локоть, надавливают на выступающий участок ключицы. В это время он погружается вниз, а при отпускании вновь возвращается назад.

Наконец, при осмотре врач проводит акромиальную пробу: при отведении плеча на прямой угол и смещении локтя вперед к срединной линии отчетливо ощущаются боли, связанные с нагрузкой на смещенный сустав. Указанные признаки наиболее выражены при полной дислокации акромиального конца. В этом случае суставные поверхности настолько разобщены, что во время движений лопаткой ключица остается на месте. При подвывихе, наоборот, клиническая картина не настолько яркая, а некоторых симптомов может и не быть.

Вывихи грудинного конца

Если повреждается проксимальный конец ключицы, то при осмотре можно выявить его выстояние кпереди или, наоборот, западение (соответственно виду вывиха). Заднее смещение хотя и наблюдается реже, но характеризуется более тяжелым течением, поскольку может сопровождаться рядом осложнений:

- Разрывом тканей средостения.

- Пневмотораксом.

- Сдавлением подключичной артерии и вены.

В основном это касается полных вывихов, когда рвутся все связки, удерживающие сустав.

Вывихи акромиально- и грудино-ключичного сочленений сопровождаются достаточно характерными признаками, которые сочетаются с неспецифическими симптомами травмы.

Дополнительная диагностика

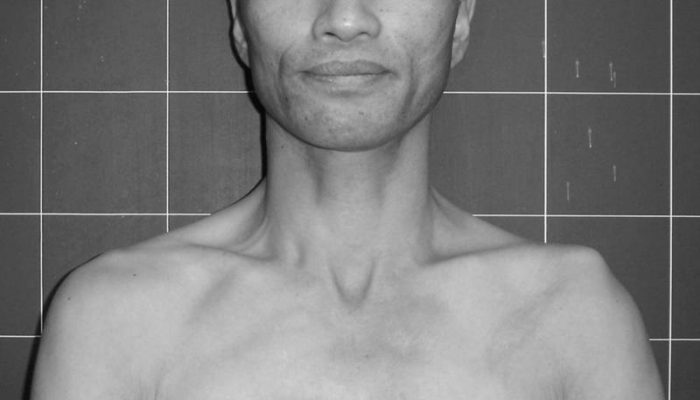

Для подтверждения вывиха чаще всего производят рентгенографию надплечья в переднезаднем направлении с определением положения ключицы. При поражении проксимального сочленения она смещается вверх и срединно, заходя спереди на поверхность грудины. А вывих акромиального конца ключицы требует выполнения функциональных рентгенограмм – стоя с удержанием в обеих руках груза до 5 кг. При полном смещении контур нижнего края кости отстоит от гребня лопатки на расстояние 5 мм и более.

Для детализации изменений могут выполнять компьютерную томографию, которая дает более четкое изображение.

Пациенты обязательно консультируются у ортопеда-травматолога, который и определяет ход дальнейшего лечения вывиха.

Лечение

После полной диагностики необходимо безотлагательно начинать лечение. Нельзя запускать вывих ключицы, ведь в таком случае коррекция смещения затрудняется. В зависимости от ситуации, лечебная программа может включать консервативные и оперативные методы.

Догоспитальная помощь

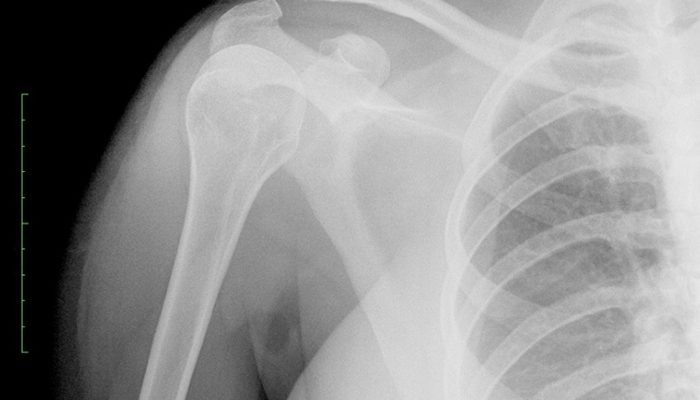

На догоспитальном этапе вывихи грудино- и акромиально-ключичного сочленений требуют оказания первой помощи. Как правило, она однотипна и преследует единственную цель – создание покоя плечевому поясу для уменьшения повреждения. Поэтому в домашних условиях рекомендуют провести обездвижить руку косыночной повязкой. Если беспокоят сильные боли, то можно принять обезболивающее. После этого следует в кратчайшие сроки обратиться к врачу.

Мероприятия первой помощи при вывихах ключицы включают иммобилизацию и обезболивание. Дальнейшее лечение проводится квалифицированным специалистом.

Консервативная терапия

Вправить свежий вывих ключицы не представляет особых затруднений. Сначала проводят местную анестезию Новокаином. При смещении акромиального конца приведенное плечо удерживают за локоть, несколько смещая его вверх и назад, одновременно надавливая на выступающую ключицу. Если диагностирован вывих грудинного конца ключицы (передний), то пациента укладывают на спину с валиком под лопатками, руку отводят под прямым углом и вытягивают по оси, а пальцем вправляют смещенный сустав.

После консервативного вправления крайне важно удержать ключицу в достигнутом положении. Для этого применяют средства иммобилизации, обеспечивающие фиксацию и длительное давление на вывихнутые суставы:

- Лейкопластырную повязку (Мак-Коннела, с прокладкой из ортопласта).

- Торакобрахиальную гипсовую повязку.

- Отводящие шины.

Их накладывают на срок от 3 до 6 недель, в течение которого происходит сращение связок и капсул. Следует отметить, что торакобрахиальная повязка достаточно плохо переносится пациентами, поскольку ограничивает дыхательные движения и может провоцировать развитие пролежней в месте давления на ключицу. Параллельно с фиксацией проводят массаж, статическую гимнастику, могут использовать некоторые физиопроцедуры для ускорения репаративных процессов в тканях.

Лечить вывихи ключицы можно консервативно, но при этом нужно быть готовым к длительной иммобилизации верхней конечности и возможному рецидиву.

Операция

Более надежным методом лечения считается оперативная коррекция. Хирургическая помощь показана при свежих и застарелых вывихах любого конца ключицы. Она более комфортна для пациента, поскольку достигается прочная фиксация суставных поверхностей, после которой нет необходимости в изнурительной иммобилизации с давлением, а одновременно проводится и профилактика повторных смещений. Оперативное лечение может включать:

- Чрескожную фиксацию спицами.

- Использование металлических конструкций с «эффектом памяти».

- Сшивание и пластику связок.

После операции накладывают повязку Дезо для временного исключения нагрузки на поврежденные сочленения.

Реабилитация

С того момента, как завершена иммобилизация, необходимо приступать к активной реабилитации. После оперативного вмешательства нужно укрепить мышцы плечевого пояса, дополнительно стабилизировав ключицу. Этого достигают благодаря упражнениям лечебной физкультуры:

- Лежа с гимнастической тростью: поднимать ее перед собой, наклонять плечи в стороны, отводить руки.

- Стоя с гантелями: поднимать до горизонтального уровня спереди и сбоку, заводить руки за спину.

- Стоя с закрепленной лентой-эспандером: вращение плеча внутрь и наружу.

Таким образом, лечить вывихи ключицы нужно своевременно, не допуская запущенных форм. Какие методы лучше при этом использовать – консервативные или оперативные – скажет врач. Следуя его рекомендациям, за сравнительно короткие сроки можно вернуться к трудовой деятельности и активным физическим занятиям.